10月12日下午,美术学院2017级新生在宋晓峰老师、王玲老师、曹炜和徐乔健老师的带领下,前往龙美术馆观看《伦勃朗 维米尔 哈尔斯:莱顿收藏荷兰黄金时代名作展》。此次活动为美术学院新生教育系列活动之一,新生将在一学期内参与观展、研讨会、音乐会等“六个一”活动中不断感受美、提升美,从而不断创造美。接下来,新生们将从“艺术殿堂”、“细节描写”、“心之所向”三个角度分享本次观展感受。

艺术殿堂 |

——“伦勃朗、维米尔、哈尔斯:莱顿收藏荷兰黄金时代名作展”观后感

17世纪的荷兰是一个巨匠们仿佛约定好般横空出世的时代,伦勃朗、维米尔、哈尔斯、梵·高、蒙德里安,这一个个名字的重量,无外乎后人称这个时代为黄金时代。

我们有幸由学院带领,一起去揭开了这个时代的一角,参观了由顶级收藏家托马斯夫妇在中国龙美术馆举办的“伦勃朗、维米尔、哈尔斯:莱顿收藏荷兰黄金时代名作展”。

人总是向往美丽的事物,我很喜欢的一幅作品是由伦勃朗所作的《穿金边斗篷的少女》,少女容貌昳丽,深情温柔而沉静,似要开口,又缄默不语。她象牙白的肌肤透着健康的粉色,蓬松的金发闪着细碎的亮光。少女穿着一件黑底金边的斗篷,花纹精细而复杂,这为她添了一份神秘。

《抱银鼠的女人》也是我很喜欢的一幅画,它由达·芬奇所作。画中的女人气质高贵优雅,手指饱满圆润,似在轻柔抚摸怀中的白鼬,白鼬的神态生动,皮毛光滑油亮,充满生气。

还有很多作品无法一一赘述,它们美好到让人觉得对着它们举起相机都是对艺术的亵渎,但随着记忆远去,又不免会遗憾它们消失在脑海里,偶尔如同天上繁星,透出一丝亮光,复又让人念念不忘。

导师在走到一幅并不是享誉盛名的画前有这么说过:艺术道路的发展是缓慢的,是由很多很多的艺术家经过毕生的努力成就的,你现在看到的在画上的,哪怕只是一根燃烧的蜡烛,可能在当时看来也是离经叛道的东西。

有太多无名的人,走了太多艰难的路。于是才有了我们现在所看到的,一个在艺术史上留下浓墨重彩一笔的、最绚烂的黄金时代。

——宋怡人

一下车我就被一群庄重的建筑群所吸引。

从外观上看,美术博物馆充满了现代气息。一踏入大厅,迎面而来的是一股宁静,里面除了工作人员便是为数不多的参观者,以为大厅很大,一高声说话,便有回声,所以每一个参观者即使说话也是小声的,除了小声的说话声就是照相机拍照的声音。这些都给人一种很舒适、安逸的感觉。

进门顺着楼梯一直进入到地下,空间广阔,楼道内的几个雕塑作品生动展现了美术博物馆的底蕴与气息。往前继续走看到几幅超大的油画 ---伦勃朗、维米尔、哈尔斯的作品展近在眼前。随着流动的人群,我慢慢进入展品室,在微暗的光线下,我看到一幅幅画栩栩如生,很难想象隔着几百年,作品还是依旧如此迷人与生动。那些隔着几百年、隔着时代的宏伟巨著,无一不是画家的心血所凝结而成。

看着一副美丽、栩栩如生的少女画,她的庄重感和直接性使我仿佛进入画中,与画家一同作画……赞叹之余我不禁对它们的画技表示震撼,他们自然主义的手法,体现出人类体验的深刻洞见看着看着我陷入了沉思,他们一定非常辛苦。回首望着那些迷人的画,我情不自禁停下了。想象这他们的时代背景和当时的时代条件,我慢慢的闭上了眼睛,与他们同呼吸。

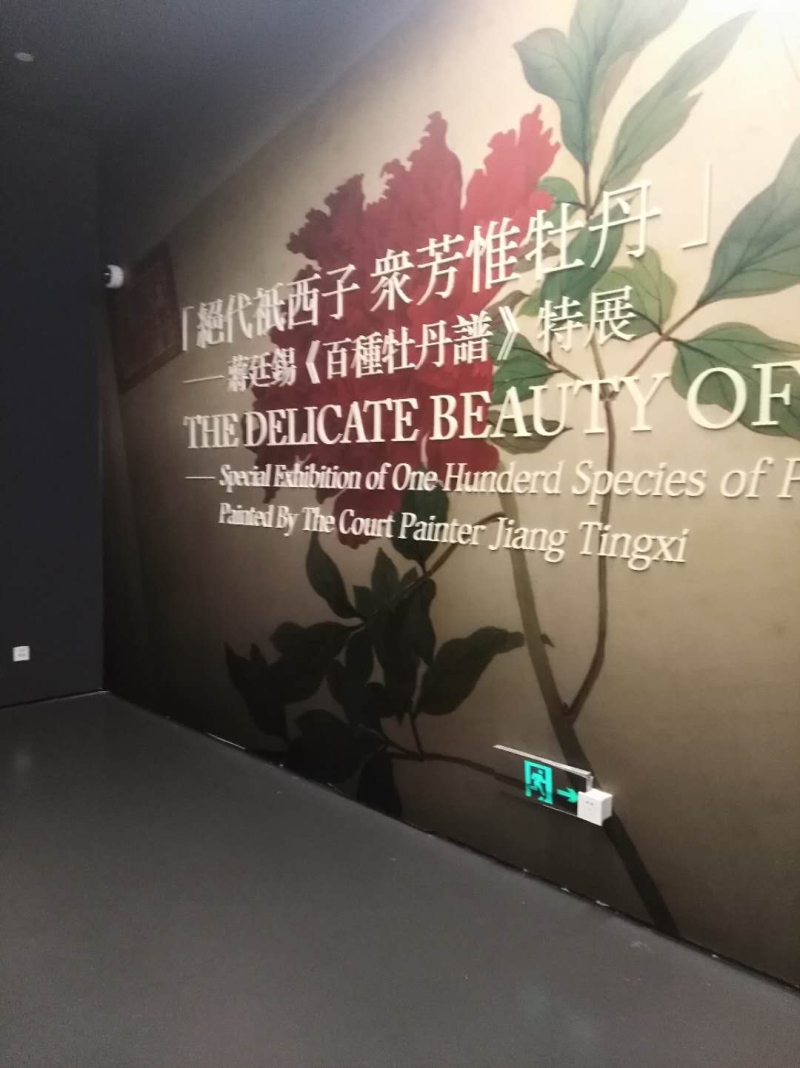

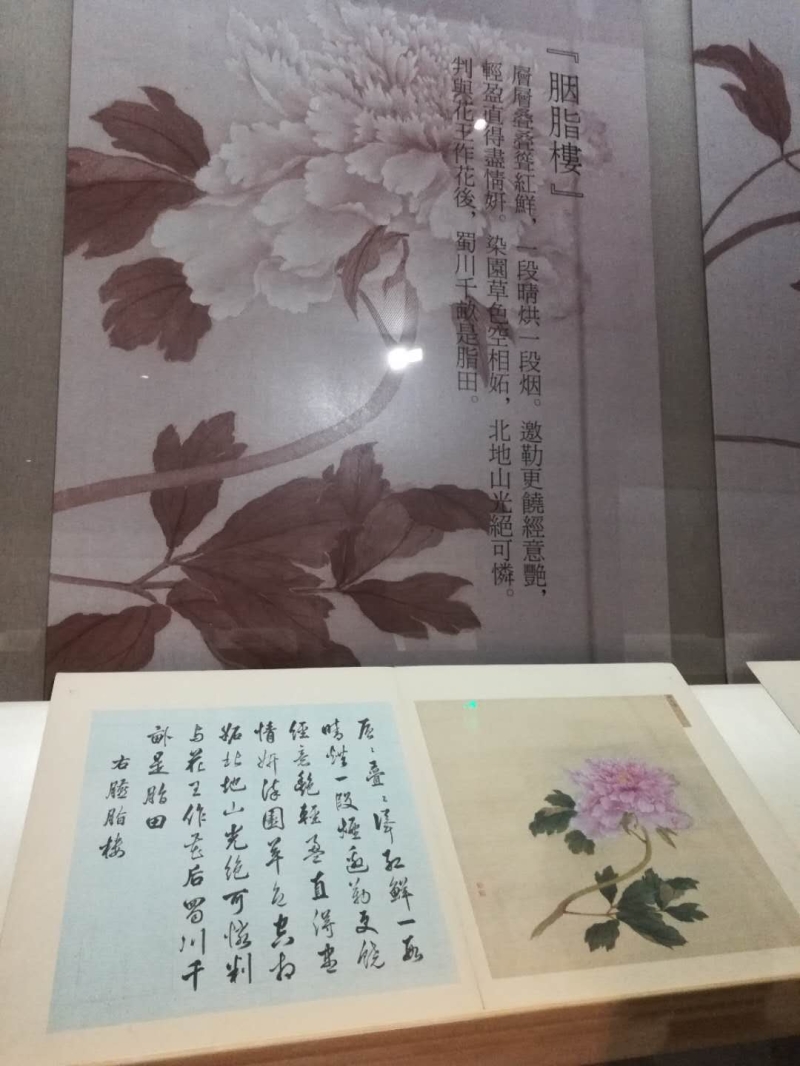

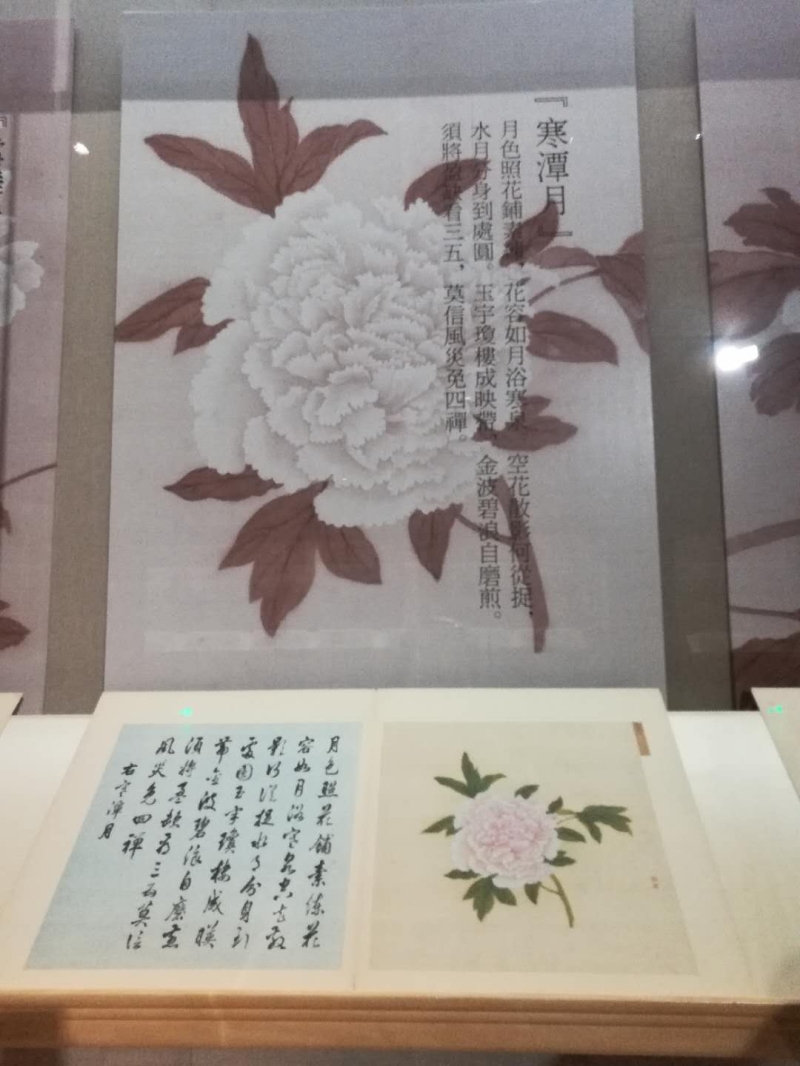

离别这些画,我进入另一个展厅,我被中国气息所再次吸引,这里有各式各样牡丹画,他们形态各异,却充满了朝气与活力。各式的瓷器,我仿佛看到中国的古代人民的智慧与结晶……虽然时间很短,但我已完全沉浸其中,在不舍中我相信我的道路一定会更精彩。

——赵硕

秋已至,微风渐冷。偶有几缕阳光,照不进蜿蜒曲折的展馆。我们都裹紧了大衣,埋怨着天气的寒冷。然而一脚踏入,却觉别开洞天。

伦勃朗的艺术作品,由金边装裱,悬挂于墙上。聚光灯打上,揉揉的暖光,映得那艺术品越发光彩照人。

那是他的毕生心血,现在悬挂在展厅里,安安静静的等待着后人的解读。

那一笔一划,都极致细腻,颜色多彩而又完美的融合在一个调子中,隐隐约约,引人入胜。伦勃朗的笔,将人物的动态描绘的极其生动,那一个个画面中的人物仿佛由此活了起来,有自己的感情,在那一隅画作中继续着自己的生活。伦勃朗极会描摹衣服的质感和细节,于是这些画,远看有朦胧之美,近看亦可细细品味咀嚼。

画面,定格那一方美好。或许是快乐的记忆,或许是悲伤的故事,或许是传说中的场景,都因为伦勃朗的笔,活了过来,活过了百年,在那位大师离开后,依然影响着后人。

光芒似乎驱散了展馆的黑暗,柔柔地传出深幽的展厅。

离开后回望,依稀可辨那展馆一角。那是艺术的结晶,伦勃朗的笔让我们欣赏到人文的美好。纵然离去,纵然天寒,亦令人难忘。

——施珺译

伦勃朗、维米尔和哈尔斯,都是十七世纪荷兰黄金时代最伟大的绘画大师,对艺术史发展也起到了至关重要的推动作用。

伦勃朗通过光影刻画并传递人类情感的技巧无人能及。他用精确的三角立体光勾勒人物轮廓,用黑暗绘就光明,在他笔下,诞生了著名的“伦勃朗光线”。

伦勃朗一生画过90多幅自画像。从第一幅到最后一幅,你不仅能从中看到伦勃朗一生的遭遇,还能从中看到荷兰在17世纪黄金时代里的时代精神。

——叶淑倩

17世纪的荷兰,艺术空前鼎盛,艺术家在当时的荷兰社会中也具有举足轻重的地位。他们创作了肖像画、风俗画、风景画、静物画以及史画等各种题材的作品,将荷兰17时机的艺术推向了前所未有的广度和深度,也为今天留下了一笔灿烂的文化遗产。

伦勃朗·凡·莱茵是当时最具开创性人物,他出生于莱顿,在17实际20年代早期,他跟随莱顿当地一位画家接受了早期的基础技法训练,后从师阿姆斯特丹历史画家彼得·拉斯曼,度过了对他影响深远的半年时光。他从拉斯曼那里学到了历史画的表现方式,包括描写古代神话和圣经复杂场景的表现方式。伦勃朗离开莱顿后前往了经济繁荣的文化中心阿姆斯特丹,逐渐将重心偏移到肖像与历史题材。

伦勃朗擅长肖像画,如以《红衣男子像》为例:画展现出以为强者形象,画中人物身份成谜,学者们通过他非同寻常的红色紧身上衣猜测,他可能在军队任职或者涉及国际事务。伦勃朗精彩描绘了这位身强体健的男子,他精心打理的八字须向两边翘起,头发卷曲蓬松,显得衣冠楚楚,同时又和蔼可亲。

——钟盈盈

细节写真 |

哈尔斯以肖像画闻名于世,塑造各社会阶层一系列个性鲜明的人物,尤其擅长描绘人物面部真实生动的瞬间神态。

在《智慧女神密涅瓦在书房》中,伦勃朗让“高高在上”的女神穿上了荷兰式的服装,显得温柔而端庄;在《坐维金纳琴旁的少女》中,维米尔笔下的普通少女拥有了动人心魄的宁静与平和;而在《康拉德斯·维埃特像》,哈尔斯让平凡神父拥有了绝对的权威。

——陈颖

在我的理解中伦勃朗的画擅长运用明暗对比、增强画面整体效果,使观者快速进入预设情境,从而远离现实进入艺术领域中。他自由地戏剧性地处理复杂画中的明暗光线,他利用光线来强化画中的主要部分,也让暗部去弱化和消融次要的因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他的情节性绘画中强烈的戏剧性色彩,也形成了伦勃朗绘画的重要特色:寻着肌理细看笔触,细腻传神;很好的运用暗色,明暗分明,虚实清晰……这些正是我要学习的地方。在很小的画布之上表现出光影效果,这不光是技巧,也是耐心细心。

展览看的不只是技巧,也是心境,但愿我也能略窥一二。

——骆钰

伦勃朗和哈尔斯

以前上学的时候,老师说,还是伦勃朗画的好,我们当时也不理解,因为当时看哈尔斯的画的那幅《吉普赛女郎》觉得已经够棒了,但在看过原作之后,那还是伦勃朗好,哈尔斯与之相比,总觉得勉强,深沉不足是其主要原因。

伦勃朗的画作大概正是那种不到现场看原作就无法领略其深邃的,若是换作印象派或近现代例如霍克尼的ipad画作,大概通过画册便可以领略个七八分。

伦勃朗的大创作当然好,但最好的还是那几幅自画像,最精彩的是一个个脑袋,也既是说,人类艺术史上最颠峰的人像水准,我已经窥见一二了,这是何等的幸运!

委拉斯贵支之所以画的好,是他每一个地方表现的深度都比别人深。伦勃朗画的还是不如维拉斯贵支实,因为伦勃朗亮部的地方画的精彩,但是暗部就虚进去,虽然藏了拙,但细看来,拙仍存在,而维拉斯贵支画的处处都是实的。朱乃正竞然这么说,我又想什么时候能够一窥维拉斯贵支的原作呢,生于大师沉寂的现代,与西方艺术之源相距千山万水,幸运的是在上海,这是我国有机会看世界的最佳之地了吧。

一流的大师,他们首先在素描功夫上是顶尖的,维米尔,伦勃朗的画,人物近趋于几何,三角,倒三角,椭圆的帽子,身体一边直线一边曲线,这是经过设计的,和二三流的画家对比一看便知,伦勃朗用光影切割人像,这是伦勃朗之光,画面的力量集中在那里,我感觉到无可比拟的力量。

——陈华秋

第一次面对伦勃朗的作品,站在昏暗、安静而空旷的美术馆场内,作品在设计好再投下光之下自然地呈现了其模样。他人物肖像生动地传达了每个人的特征,戏剧化的光线下,似乎可以感受到画面的每一角落都被笼罩在一种真实、完整的氛围里——他在画框里交代了一个小世界。控制的微妙的明暗平衡,轻松勾勒出来的形体,无一不体现着画家独特的想法。让我印象尤深的是《智慧女神密涅瓦在她的书房》,我在画前凝视着他撒在精细刻画的饱满的手掌与书页处的那一缕光线,而另一只手则隐在昏暗处。

——王可嘉

伦勃朗的创作主要体现出艺术家对自然界的广泛兴趣及绘画取材于生活的重要性,他深谙写实的意义,同时懂得如何将对自然的研究透过想象运用于日后的创作中。再者,伦勃朗的艺术手法具有一种特殊意义,即伦勃朗的明暗影射了当时的社会现象,使他的作品更具有深度。从画的本身来看,光影的技巧令人赞叹,笔触手法细腻入微,色彩搭配丰富明快。从画的意义来看,他的画展现了世间百态,展现了百姓生活,更传达出他对这世界充满了一种温暖的向往。观展过程中,让人不得不佩服大师的绘画技巧以及哲学思想。

——柯一诺

三人的画风各有特色:伦勃朗以他独特的光影闻名于世,强烈与柔和的统一,光感强烈,堪称是“光影魔术师”感染力很强。我还尤其注意了他给画中人物眼睛处点的高光,恰到好处时隐时现,俨然一双会说话的眼睛;维米尔的作品大多取材于市民的日常生活,整体氛围温馨而温暖,他也很善于使用光线,画面通透优雅;哈尔斯则非常重视质感的表现,画面中的铁器、服装、羽毛、树枝等元素都极为逼真,一丝一毫都无比写实,传达出真实感。

——李晶瑾

本次龙美术馆《伦勃朗的黄金时代》画展之行令我感触良多。17世纪正是荷兰绘画最引人注目的时代,这次画展不仅展出了伦勃朗,维米尔,哈尔斯三位大师的真迹,还有其他耀眼的名家,例如达▪芬奇,卡雷尔▪法布,格里特▪德奥的作品,其中以通过生动的写实反映民众日常生活的肖像居多,还有神话故事和宗教故事。伦勃朗除了是光影大师,对于构图和人物神情上处理得逼真而又生动, 情感刻画细腻而复杂。哈尔斯代表了欧洲现实主义肖像画发展的高峰,而维米尔的作品除了日常生活中的真实之外还使人感到一种信仰上的真实感,在《倒牛奶的女仆》中富于女子清新,柔美,宁静的气质。作品中老人的白胡子栩栩如生,月亮女神发冠上的镶嵌的宝石璀璨夺目,伊丽莎白领和蕾丝纹路清晰分明……

——蒋俊宇

不是每个画家都愿意把每个细节都表现的细致,他一定有他着重想表达的细节。比如有些人物脸部画,那种眼神的传神度与微表情确实是棒,脸部甚至的那些青筋与血管都能体现的栩栩如生,但是当你看到袖口和手的细节时,你就会发现表现的不够精细。很多画里都出现这样的问题,对于聚焦的视觉点就着重表现,其他地方的表现就模糊处理。所以无论是风景和人物,真实景象的还原度不是判断画工和艺术价值的首要标准。

很多画之所以流芳百世不是在于画工有多么精细,而是在于他所以体现出与那个年代普遍价值观相悖的价值观,而这种相悖的价值观在当时那个背景下是激烈的,冲突的,也是推进人类的进步。所以这就是有些话为什么看起来那么有故事性。与之匹配的理解底蕴更好解释了,会鉴画不是在于你是专业或科班出身你就会鉴画了,更重要的是你最好是博学广知的人,你要熟知历史,懂得当时的政治环境,作家的创作背景与条件,在历史进程中为什么能保留至今日的困难程度,要能与这幅画产生共情,你才能感受到这些名画的美妙之处。

——李金琦

伦勃朗的画作富有故事性 ,表现在人物惟妙惟肖的微妙表情 生动而又细腻独到,与不同的光影效果而展现的氛围。 他的《白帽妇女练习作》用柔光表达出妇女朴实的形象 ,而《智慧女神密涅瓦在书房》则用强烈的暖光展现女神的光芒和身上穿戴的华丽,而其画作若按时间排序也可观察到 162?年左右的作品更注重人物的情绪表现 而1635年之后的作品则更为细腻 风格也转变为庄重的形象。

而哈尔斯的作品则表现的是鲜明的人物特征 ,画面中强调着人物的容貌,刻画深入细腻 简洁却大气深刻 。而卡斯帕•内切尔的画作则精于表现女子的容颜,将女子的皮肤绘制得如雕塑般细腻精致,服装质感强烈,精细刻画贵族女子的高贵与庄重气质,也还原了当时的贵族形象。

——聂嘉仪

心之所向 |

——周延

本次龙美术馆《伦勃朗的黄金时代》画展之行令我感触良多。17世纪正是荷兰绘画最引人注目的时代,这次画展不仅展出了伦勃朗,维米尔,哈尔斯三位大师的真迹,还有其他耀眼的名家,例如达▪芬奇,卡雷尔▪法布,格里特▪德奥的作品,其中以通过生动的写实反映民众日常生活的肖像居多,还有神话故事和宗教故事.伦勃朗除了是光影大师,对于构图和人物神情上处理得逼真而又生动, 情感刻画细腻而复杂, ,哈尔斯代表了欧洲现实主义肖像画发展的高峰,而维米尔的作品除了日常生活中的真实之外还使人感到一种信仰上的真实感,在《倒牛奶的女仆》中富于女子清新,柔美,宁静的气质。作品中老人的白胡子栩栩如生,月亮女神发冠上的镶嵌的宝石璀璨夺目,伊丽莎白领和蕾丝纹路清晰分明……

总而言之,不虚此行。

——蒋俊宇

乘着冷冽的风,走入清净的展馆,属于那个时代的文化气息扑面而来。

或凝重或轻快的颜色,或细致入微或不拘小节的笔触,或充满神话色彩或弥漫生活气息的风格,都散发着别具一格的魅力,令人千般向往。那是那个时代的文化烙印,深深吸引着年轻的我们。

丛林深处的仙女们,仿佛不食人间烟火,双眸清亮,似乎透过画面凝望着看画之人。街边一个野味摊上,动物的皮毛蓬乱,被提在妇女手中即将变为食物。阴暗的内厅,妇人死在沙发上,面如死灰,脚边的狗儿似乎正在悲戚。

这一切的情怀与情感,通过艺术家的笔尖,跃然纸上,穿越数年光阴,与我们在此相见,这是古典与现代的交融,我们的目光,也在时光中,慢慢汇聚。

——段宣宇

伦勃朗的光影运用即使在17世纪这个画坛人才辈出的时期也是数一数二的,但是在参观了画展之后我才知道我对这位大师的了解仍处于一个表面。他画技不仅仅是在光影上,对于物体的精致刻画更是让我惊叹不已。我无法想象是多灵巧的一双手才可以画出这样的画面。画面精彩的同时也表达了当时他对生活的深刻思考,在他画上展现的不仅仅是旁人难以超越的技法更是常人所不具备的伟大心灵。我在看完画展之后心情是不平静的,因为我知道我离真正的艺术还很远,只有一步一个脚印才能向那个时代的大师看齐。

——沈志远

今天有幸能观赏莱纳收藏中备受瞩目的伦勃朗画派作品,作品本身所追求的完美聚光效果与场馆内的打光完美结合,呈现出双倍的视觉震撼。笔笔细腻,物物鲜明,无不传递者作画者的感情。通过对大师原画的近距离观察,我看见了光影与形体,视觉冲击与表达方式完美的结合。画面通过对具有代表性的小物件的刻画,表达着故事的背景和画家的情感更让我从中启发,促进对画面哲学的思考。

——颜钰

在美术馆观看十七世纪荷兰艺术名作时,在赞叹娴熟技法、服装太美之外,能看出宗教信仰盛行时期,画家总是会在黑暗中找出那最温暖的光明色调。在画展场馆错落的灯光下沿着展馆的布展的路线和精心设计的六个展出部分行走,加上伦勃朗、扬列文斯丰富表情的人物画,整个画展下来,只记得温柔的色彩下的世间百态。

——翁于非

让我印象最深刻的是伦勃朗创作的《智慧女神密涅瓦在书房》,这幅里程碑式的作品将一位荷兰当代女性与古代神话中的女神联系起来,将神与人的形象充分融合表现,让我看到了神话传说与女性的美好特质的细腻交融。

短短一段时间的浏览给予了我以巨大的冲击与强烈的感触,这些大师们的作品将神话传说与历史以及社会各阶层的丰富生活展现在我们眼前,通过对传统的讨论与创新,完成了一一幅幅不朽的巨作,从那些自画像、着外国服饰人像、光与影的极致运用,生动地呈现了人们温馨而平凡的生活场景,使我感触颇深。

——杨淑怡

除了伦勃朗与列文斯的作品外,展览上还有许多荷兰共和国的风俗画,题材多种多样,可见艺术家们对于日常生活这一题材的喜爱。加布里埃尔·梅曲、杰拉德··特·博尔奇等风俗画家,他们的题材广泛,笔下例如读信男女、奏乐人物、乡村集市、家庭生活等作品,刻画精准细腻,借由光泽和质感的再现以及光影的处理,生动地呈现了人们温馨而平凡的生活场景。

我们的生活中其实也有很多看似不起眼的东西,其实正是最好的创作题材,正如艺术家罗丹的那句至理名言“我们的生活不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”

——杨佳

小组名单:

第一组:袁易、林思滢、王依婷、陆怡天、耿洁昰、刘平、李怡宁、康金丽、徐睿泽、李宇辰

第二组:曾玉如、吴一淘、杨汇宁、陈颖、章蓓蓓、屈云婧、洪岚青、沈鹏宇、张新雨

第三组:聂嘉仪、陈蕊、许权耀、钟盈盈、宋怡人、杨淑怡、赵硕、骆钰、金心研、计语帆

第四组:王韫纯、马宁、梅语芯、王可嘉、倪洁、杨娟、杨佳、叶雅靖、陈华秋、李雯慧、李晶瑾

第五组:蒋俊宇、俞搴葳、朱冰凌、李金琦、沈家儒、段宣宇、谢心怡、周延、施珺译、李沐紫

第六组:颜钰、柯一诺、沈双双、沈志远、钟鑫、翁于非、叶淑倩、吕晓航、胡婧怡

文案/曾玉如