篆·刻漫谈

时间:2019年1月1日下午3:40至5:00

主讲:韩天衡(上海书协首席顾问、中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、西泠印社副社长)

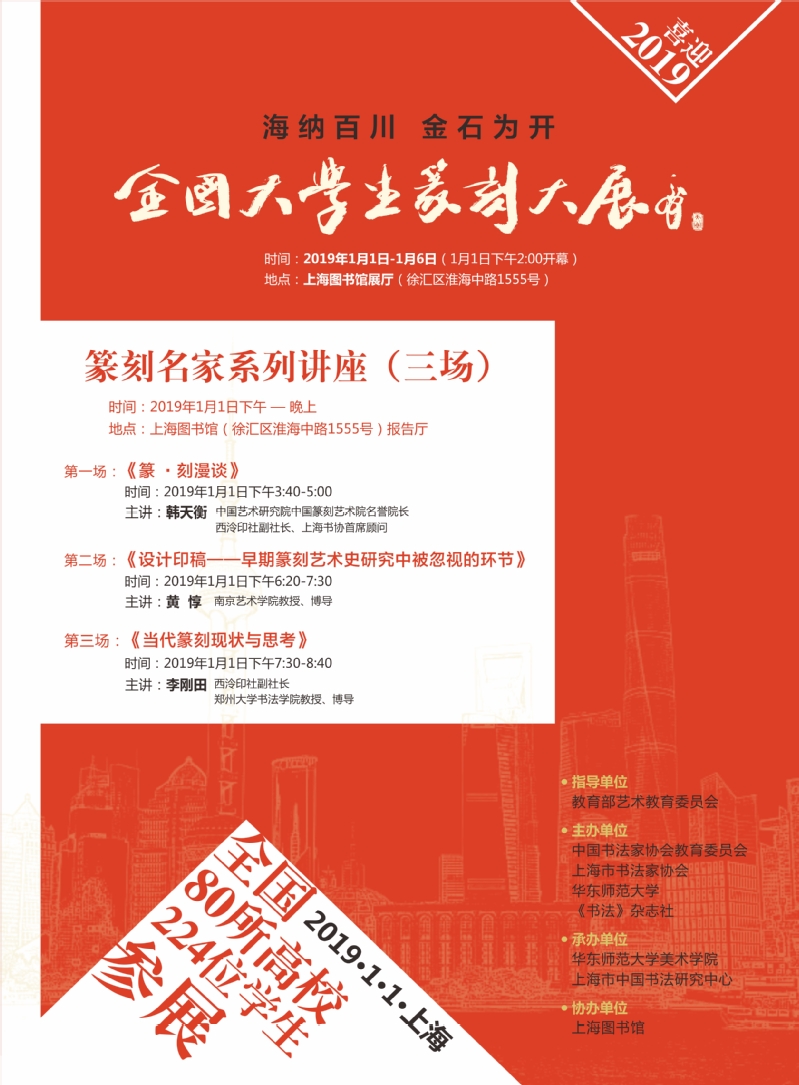

主持人:尊敬的各位领导、各位来宾,老师们、同学们、朋友们,我是华东师范大学崔树强。我们今天这里的现场春意盎然,这里是篆刻的世界,这里是艺术的殿堂,这次全国大学生篆刻大展受到了全国很多高校和广大篆刻爱好者的广泛关注,今天上午的大学生篆刻现场创作大会的直播,也受到了网友的强烈反响。这彰显了篆刻艺术的魅力,也反映出全社会对于弘扬中华优秀传统文化的热情。

作为这次大展的重要组成部分,还有三场篆刻名家系列讲座,今天下午我们非常荣幸邀请到了上海市书法家协会首席顾问、中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、西泠印社副社长韩天衡先生。韩天衡老师以他卓越的成就,在篆刻领域享有崇高的威望,同时在书法、绘画、美术理论、艺术鉴赏和收藏等方面也有非常高的造诣。今天韩天衡老师带来的题目是“篆·刻漫谈”。下面我们用热烈的掌声有请韩天衡老师开讲。

韩天衡:各位朋友、各位艺术家,今年是2019年的第一天,篆刻艺术是属于金石的一部分,所以恭祝各位在新的一年金石云收(音),篆刻艺术应该讲是一门小种的艺术,但是又是一门博大精深的艺术。我记得1973年我跟来楚生先生会面,当时来楚生先生讲了几句到我现在都感到不能忘记的话,他讲写字、画画、刻图章,刻图章最难,很多人刻了一辈子的印章都不知道篆刻为何物。来先生这句话讲得很精辟,也很有道理。当然并不是因为我们是印人所以强调了印章的困难,但是这一门学问确实是深奥得很。

篆刻艺术,我刚才讲是博大精深的。我今天谈的篆刻艺术,实际上拿篆跟刻当中点对点叫篆刻漫谈,这样一来就不是从广义上来谈篆刻艺术,而是落实到两个很具体的技巧方面的问题。一个就是篆,第二个就是刻,它跟篆刻艺术是有大小主次之分的。

我先谈什么叫篆,篆实际上是指文字,而这个文字我们讲的是楷书、行草艺术之前的上古时代的实用文字,从商代的甲骨文到周代的金文、篆文,到秦书王的小篆,到汉代的鸟篆,这样很大范围的篆书,我们通称为篆文。所以篆文的范围是很广泛的,我们平时听有些朋友讲真草隶篆,真也好草也好隶也好都是一种字体,但是篆可不是一种字体。是牵扯到多个时代很不同的字体。我今天考虑到时间的关系,所以都没有用图,在座很多对于青铜、石股、昭版,大家都还是有印象的,所以我就不展开。

我们谈到篆,篆首先就是篆字,篆字我们搞篆刻的人,大概第一个碰到的问题就是怎么样来设篆,也就是讲怎么样设篆书、设篆字,我们过去有一句话叫文盲,现在我们国家文盲很少了。但是一个国家刻印的人你不认识篆书就可以讲是篆盲,篆盲要刻图章往往是不可能的。我刚才讲了,篆字不是一种字体,金文、篆文、鸟篆不是一种字体,但是我们作为刻印的人,至少要把握认识或者会简述一种到两种篆书,这个知识是必须要把握的。一字都不认识,你也不知道这个艺术家姓王,王当然太简单了,我们讲习主席的习,古代文字怎么写,金文里面怎么写,小篆怎么写,鸟篆怎么写?你如果没有这方面的设置包括简述的知识,你可能就会刻错字。所以我们讲篆,第一个要会识字,你要认识字。

篆书怎么入手,怎么样认识篆书,最主要的第一本中国的古代的字典,也就是汉代徐生的《说文解字》,《说文解字》9000多字,是用小篆作为字头的。亏得有这么一本说文解字,否则今天我们就像认识甲骨文一样4500个单词,我们现在那么多学者考生到目前为止也才只认识三分之一,有这一本汉代人用小篆作为字头的说文解字,我们就对小篆金文里面的大部分文字,我们可以有一个了解认识的可能。当然出现在汉代的这一本字典,对于我们今天来讲,我们今天最多的字典大概是五万字出头,当然也还仅仅只有五分之一,一般情况下面都应该是够用的。当然说文解字是汉代人当时在秦代焚书坑儒的情况下口述记录的字典,里面有一些文字可能有漏的。知乎者也的也字,讲是一种语义是对的,但是在文字表达的时候,当时是一种记录的东西。

当然汉代的说文解字还有非常奇怪的现象,汉代的太上高祖姓刘,说文解字里面没有刘字的,这当然里面有很多原因。我们在汉义里面刘字非常多,说文解字里面没有。所以对说问解字更好的解释,清代有一位学者段玉裁,我们要买这部书来看,对于我们学习篆刻,对我们认识文字都非常重要。段注说文解字,现在书店里都应该有。

我们想成为一个印人,成为一个篆刻家,设字离不开说问解字这部字典,特别是近百年来,文字考据学的盛行,我们又多了很多可以让我们认识篆书,简述篆书的字典很多。就我个人采用的大概有下面几种,这都是可以跟在座的同学们、朋友们大家一起来认识。比如甲骨文里面有中科院的考古所的《甲骨文编》,比如古玺方面的古玺文字征,都是印章里面文字的汇编,印章不从印章的角度来讲,包括铜器上面的文字,《金文编》、《金文书编》,这些都是认识古代文字很重要的工具书。罗福颐先生还编过《汉印文字征》,还有西印文宗,我平时经常还使用的工具书,日本的《篆隶大字典》,方介堪也是一辈子做古文学问的人,好处是西印文字、铜器文字不是以勾描的形式出现,本来的面貌适应以后而成,字形非常准。还有大概八十年代从日本引进的一本清代篆印大词典,还有晚清的王同愈的《小篆疑难字字典》,说文解字查不到的,这本书就可以找到以什么样的文字可以同解。所以我们搞篆刻的人,对这些工具书还是要备一些。

现在我发现我们的工具书多到可以上百种,但是这里面良莠不齐,我们就是要用真正的文字学家,跟有很深厚的文字基础的著名篆刻家所编的文字书,里面差错很少。我们用这些字来刻印比较放心。所以不是现在社会上见到的字典,古文字书的字典都是可以作为范本的,这一点希望大家要有所认识。

过去写字也好,刻印也好,也都要讲字字有出处,字字有来历。这句话是不错的,你不能自己编造一些文字来刻印,但是我在这里要讲一个有所融通的意见,因为文字学家对文字的要求是非常严格的,敲钉钻角的,甚至到现在为止对于古代的文字大家还有不同的认识。篆刻家在引用古代文字的时候,第一个当然我们要讲根据,第二个在讲根据的同时,我认为多少要有一点出于艺术考虑的浪漫和通融度,要宽泛一点,太敲钉钻角,对篆刻艺术来讲也会产生一定的束缚,这是我们谈了设字的问题。

第三点,我们谈一下写篆书的问题,我们认识古代文字了,但不等于你能够拿古代文字写出艺术性来,《说文解字》是最古老的字典,字头都是用的小篆,但是你能拿《说文解字》的字典临摹吗?那不行。说文解字就像很多大学教授满腹经文,但不是研究古文字的,你让它写古文字的书法出来,当然也可以按照《说文解字》搞的字形体不错,但是从书法艺术的角度来讲可能谈不上有什么水平。

所以我们讲篆,会写篆书很重要,而且不能拿简述的工具书作为临摹的范本来写,这样我们就必须要去遴选一些古代的经典的篆书的拓片,到了明清在座的也有一些写邓石如、赵之谦、黄牧甫等等,这是有很高的艺术性的篆书,认识篆书还要会写好篆书,这一点蛮重要。而且篆书写的好对篆刻的帮助非常大,篆书都写不好怎么可能有很高艺术性的篆刻出来呢,所以设字很重要,会写好篆书更重要。从钱松以后特别是邓石如出来,邓石如之后的大篆刻家,吴让之、徐三庚、赵之谦、黄牧甫等等,都写了很好的篆书,而且有自己个性的篆书。正因为篆书都写出个性来了,所以它有个性的篆书经过他章法的配贴(音),他的篆刻往往就更容易形成自己的风格。所以写好篆书对篆刻来讲是事半而功倍的事情。这是我要讲的第三点。

第四点,择篆。刻字我们讲我要认识篆书,而且我要会写好篆书,而后为什么要讲择篆呢?因为我们知道不是单单用一个字,一个字在古代的篆书里面也不是一种写法。比如讲我们上海的申,申字很简单,一个田字上下出头。就是这一个申字,从甲骨文、金文等等,然后到小篆、鸟篆,我们能见到至少60种写法。60种写法你要放到你要刻的印章里面去,作为一个字问题不大,我要刻申,后面加一个江字申江,江字又有几十种写法,你拿哪两个字放在一起能够搭配的最好呢?所以我们千万要记住,篆刻艺术跟画画不一样,首先文字是我们要用的最重要的载体。而古代的文字按照中国过去的造字原则叫六书:“象形、指事、会意、形声、转注、假借”,最重要的是象形,所以我们过去叫象形文字。所以我们古代的每一个字,从某种意义上来讲每一个字都是有相貌的,有自己性格的,有自己生命力的,这一点我们必须要把握。

我刚才讲一个字放进去问题还不大,两个字放进去就涉及到匹配的问题,现在看电视里经常有相亲找对象的,找了几年都还有找不上的。刻印也一样,要把两个字放在一个图章里去。这两个字能不能做到情投意合,能不能做到你爱我、我爱你,能不能成为非常融洽的家庭,百年好合是很不容易的事,跟找对象谈恋爱的道理是一样的。匹配、协调、和谐。所以实战就显得非常重要了。择篆还有一个非常重要的问题,通用的文字古代里面没有,毛泽东有一个诗词里讲风景这边独好,这字古代文字里面没有的,你造一个那人家讲你没有根据。你不造吧,这句句子谁也不能刻,有篆刻家就只能退而求其次了,只能用鸟篆的方法,里面一个篆书的言字,外面加一个篆书的走之,等于拼一个字出来,这叫没有办法的办法。当然古代还有很多文字是通借的,这样的情况我们也要了解。小篆的疑难字典可以翻一翻,就是这个文字什么文字可以通借。如果讲古代文字里可以通借的你不去用,你自己去造一个字出来,这就叫做是没有学问,人家可以抓你的小辫子,就说你错字。

第五点,配篆。我们刚才讲两个字,两个字以上,三个字、四个字放在一起,这里面就有很多的学问了。我们平时讲的章法,这几个字放在一个图章里面,怎么样才能够达到最好的艺术效果,马路上四个人在走路,都不相干的,拉四个人来就叫他们拍一张照片,绝对不协调的。一看就知道这几个人没有关系,为什么?他们感情是不交流的。而我们刻印章三个字也好,四个字也好,我们就必须要拿这几个字做到情投意合、顾盼有情,这个叫章法,配篆。这里面就大有学问了。

比如讲在这方面古人为我们提供了很多经典的思路,我们讲即白当黑,知白守黑,讲疏可走马,都是讲搭配里面的很多学问。上世纪六十年代造的老工房,这当然已经很少见了,那时候讲节约土地,也不讲有什么空间,有什么花园,有一个池子,有影院、剧场、体育场等等没有的,它就是不知道空间的学问,空间的搭配。房屋的花园的建筑,跟我们刻图章的虚实书面关系是相通的。这里面我讲了就有非常大的学问。因为我们今天没用图例,也跟大家谈一下历史上经典的配篆的图章,里面讲配篆的关系,疏的可有可无的全部去除,密的可以不加边防的边防加起来,强化了书面关系,形成了疏可走马的效果。我们章法的处理用凭证来求凭证,第二个用奇达到平来求凭证。通过奇达到平比跟平达到平技高一筹,都是高手做处理的手段。

谈到配篆,就我个人的认识,如果你是高手的话,拿不能容纳的矛盾容纳到一个方寸之间当中去,让它去斗,让它去打,让它去闹,最后你要有手段让它不仅不打不闹,而且要能够做到相互拥抱,一个真正的篆刻大师,他必然动作没有矛盾要制造矛盾,有小矛盾要让它成为激烈的矛盾,产生激烈矛盾以后要有本事处理的没有矛盾,要让他们狠狠打起来,要让他们非常热烈的拥抱起来,这是我们讲配篆章法的最高境界。所以我一直认为好的印章,章法的处理。由矛盾重生到没有矛盾,实际上从哲学的角度来讲,是一次辩证法的真理。印章的章法始终对唯物辩证法的认识是相关联的。

谈到配篆,我们现在有很多年轻人,也蛮有才气。几个字觉得差不多了放在一起一幅印章就出来了,当然灵感来的时候也可能会出现比较好的有章法的,让人家有回味的印章。但是更多都可能还更有推敲余地的东西。我自己年轻的时候,我的老师方介堪先生,他一般情况下是不在印章上面写字的,他是印章磨平了以后上面涂一层墨,然后就在上面刻字,就像我们在宣纸上写字一样。我在40岁之前我也是用的这个方法,但是我40岁以后开始意识到什么叫差之毫厘失之千里,我反而很认真的写印稿,一个方印几个字我配篆的时候我始终感到不妥贴,这一块空间不舒服,一根线条的外斜正侧我感到不舒服,我都会不断推敲。我记得前两年我给一个朋友刻方印,那位朋友讲你修改的印稿最好能留一份给我。印稿全部剪到纸上拼在一起,有一个印稿改了53稿。所以不要看小小的一方印章,它怎么样达到相对的完美,这里面确实还是要下大功夫的。我感到很有必要跟诸位谈一下。

我们谈到配篆,有一些同学讲吴昌硕是最随便的吧,拿今天的话来讲是大写意的,也不用动脑筋,闭着眼睛刻,急急忙忙敲一通,实际上是最大的误解。写意的印越是要有深入的推敲。吴昌硕配一方印大概不会超过10分钟到一刻钟,但是为了修改这一方印,今天放在台上做一下推敲一下修几刀,明天再推敲再修几刀,这样出来的才有味道。有一些误解吴昌硕就是乱敲,如果是这样的话,大概在我们篆刻史上出不了一个真正的吴昌硕。这是从篆的方面,跟大家谈的五点心得。

下面我跟诸位谈刻,篆刻艺术顾名思义,篆就是字,刻就是刻,是好的书法艺术,好的篆书艺术,跟高妙的雕刻艺术相结合,这才是艺术意义上的篆刻。但是要记住,篆始终是基础,你不认识字乱写篆书,你字不错写的没有艺术性,那你作为篆刻来讲始终是从根上就失败了。所以篆是基础,刻是技术,刻是篆的升华。篆的字不错,篆书也写的不错,但是刻得很差,对不起这也不是高妙的篆刻艺术,这两者是相辅相成的。能刻跟不能刻是区别篆刻家和篆书家很大的差别。有一些写篆书的书家字写得很好,但不一定能够成为篆刻家,因为没有解决刻的技巧问题。所以我们强调刻也非常重要,不然不要叫篆刻了,所以篆、刻两者皆好,才能称为真正的篆刻家。

谈到刻呢,我想第二点要谈到工具刻刀,刻刀我看到有几种。一种是相对比较长的,杆子比较细。这一类的刻刀,我认为它有一个缺点,这是我用的刀,因为你上面的杆子长了以后,下面在刻的时候上面的摆动比你还大,所以干扰很多。我年轻的时候用的老式的一种刀,从20多岁开始我就在探索什么样的刀更适合我用,所以到40来岁我定型了。刀的长度不超过14公分,刻印的时候所有的力量都可以用在下面,不会因为上面的晃动影响到你下面的用刀。还有一种用刀现在有很多篆刻家,他的刀很窄很小,这种刀当然现在也有很多篆刻家在用。因为我过去年轻的时候也用过,我总感觉这样的刀拿在手里,我有一股豪气出不来。有的时候我们讲杀鸡用牛刀,有的时候恰恰相反,用起来也不能称心。还有一种刀,刀的角度很小,伸出来的角度只有20度,我这个刀的角度是35度,刀太薄了以后,在用刀的时候往往就细力有余而坡度不足,过去我们讲吴昌硕用钝刀,实际上吴昌硕用刀大致上也是我这样的角度。很多人理解吴昌硕用刀的钝是刀刃没有打开,没有磨快,你想真的一把钝刀能刻图章吗?我们讲的钝跟锐是指刀的角度,角度大的叫钝角,角度小的我们叫锐角。所以像我自己用的刀,我这里的宽度一公分,这里的厚度0.8,刃的宽度也是一公分。我感觉这样的刀对于我来讲,我是包成像笔杆一样圆的。我们写字的毛笔为什么不能用方的杆子,因为你用方的杆子笔拿在手里,当然写字没有篆的感知,圆的感知在八面用工的时候可以借力。所以刻刀同样的道理,我的刀基本上接近于方的,但是我外面用毛的牛皮包的很厚,就像一枝笔一样我应用自如,至少我自己是这样认为的。所以刀的选择,刀的运用,这里面也还是要讲究的。工欲善其事,必先利其器,武器也是重要的因素。吴昌硕那种印的技巧,如果你叫他拿黄牧甫的刀具用绝对是表现不出来的。刚才我讲了几种刀的差别,我自己慢慢从40岁开始我定型成了这样的一种刀。有很多同学告诉我网上有我这样的刀在卖,也是蛮好的,人家讲清楚了是模仿我用刀的式样,没有侵权。所以找一把自己称心的刀很重要。

下面谈的是执刀,到底怎么样刻图章,这里面跟大家谈一下。毛笔的执笔方法双钩、单钩,最后得出结论来单钩是正确的。今天我不是跟任何人辩论,我感到执笔跟执刀一样是有法而无法,无法而有法。最后讲到的是法无定法。怎么样能够把你所追求的效果表现出来,这个方法对你来讲就是最好的。毛笔讲双钩没有单钩好,当然回腕没有双钩好,就是把话讲死了。国家的乒乓球队都是高手,有没有两个运动员之间打乒乓球执板的方法是一样的?没有的。这就告诉了我们一个道理,最适合你自己的执刀方法就是最好的执刀方法。这是活的,不是死的,世界上任何东西讲死了就是不懂辩证法的。

执刀,我看有的同学去西泠印社当场测试,各个人有各个人的用刀方法,就我所知道的执刀方法就是几种。比如讲这是印面,是从右往左刻过去,还有一种不是用外角,是用里角刻过去,这也是一种。还有一种就是中国用的比较早,日本的篆刻家用的比较多,从身体的里面往外刻出去。大致上是这样几种方法,但我总感到我们这样的一种执笔方法,至少我自己认为比较合理,比较流畅,比较适用。我刚才讲,执刀是因人而异的,但是有一点你这样讲不是没有标准吗?有的。它的标准不是形式上的,而是内涵上面的,那就是三个字,你的刀刻印的时候一定要做到三个字叫“稳、准、狠”。这三条是必须要做到的。

第四方面,刻技。刻印用刀的技巧。从明代开始流派印章盛行,大致上有三种讲法,一种是强调了篆的重要性,而认为刻无所谓,章法重要,篆刻重要,至于刻不重要的。不需要的地方刻掉这幅图章就出来了,这是主篆派,把篆看的很重。另外到了清代初期又出现了另外一种形象,是主刻派。认为篆不重要刻重要,创造了用刀十三法、用刀十四法、用刀十九法,给你搞的云里雾里,搞都搞不清楚。我研究过他们所谓的十三法、十九法。讲到底大多是自己刻印时候心得体会,就我个人几十年来的时间用刀,一,冲刀法。什么叫冲刀法,刀拿在手里这是印面,我用很好的腕力刀角进石非常狠、准一刀过去了。第二种浙派用的刀法切刀,一根线条刀角下去以后,用刀刃往下切下去,然后再起一刀从第一刀尾巴的地方再一刀切下去,一根线条是要用三五刀完成的。就是切的感觉,所以这是我们用刀里面讲切刀。比如讲浙派丁敬生、陈鸿寿,他们用的就是这样的一种刀法。除这两种刀法之后还有一种叫劈刀,什么叫劈刀?一把刀在手上只用刀的角,下去以后只是角在运动。我们写字讲八面用风,我讲刻图章至少要做到三面用刀,一个是下去的时候要用这个角,运动当中要会用刃,在用刃披的时候要会用刀的刀背,刀角、刀刃、刀背三者兼用的我认为是用刀的高手。

谈到劈刀,刀角下去以后非常擅用刀刃来劈,劈就比较浅,站直了刻,印面跟刀下去的角度,我们很多朋友刻印的时候用这样的角度,印面跟刀角产生的角度,后面的角度都在70度,刻印的时候是很累很累的。如果能够懂得用劈刀,刀在运动的时候是躺下来,刀刃、刀角有的30度不到,一刀劈过去,又轻松,当然有难度。比如人站着走路容易,歪30度以后你再走看一看,就不一样了。在这方面有高手,吴让之,完全是发扬了邓石如的风格,完全的继承者,好像他没有什么创造。我认为这个讲法是不公正的,你研究一下中国篆刻史,研究一下吴昌硕包括邓石如在内的,吴让之之前所有的篆刻家,没有一个人是用劈刀浅刻的,所以劈刀浅刻是吴让之的发明。我们今天只讲书从印入,印从书出,而忽视了吴让之对于刀法的创新,我认为是非常不全面的。所以会用劈刀,线条都刻的很浅,这是吴让之的发明。赵之谦是非常高傲的而又天才的篆刻家,他对用刀的领悟是不够的,他就认为吴让之浅刻,我是深刻,但是我们出来的效果是一样的,不对的。深刻跟浅刻出来的效果完全不一样。你拿吴让之的印跟赵之谦的印放在一起比较,感觉吴让之的同志醇厚,赵之谦的东西比较爽利,吃糖的话吴让之劈刀的糖给的感觉是巧克力很厚,看赵之谦的印给我们吃的很甜的奶油糖,滋味是完全不一样的,这一点有必要强调一下。刻印擅于用劈刀非常重要,劈刀的重要性是因为刀切过来以后,它让你的线条,我们90度刻出来的线条放大的话,两面就是直角的。劈刀出来的线条是两边出来的,线条的角度尽管出来的线条很细,但是印泥是有适当的厚度的,印泥打在纸上的时候,用劈刀出来的线条明显给你感觉到有一种醇厚的朦胧感,朦胧就产生厚,朦胧就产生一种可以咀嚼的气息。

所以我们讲用刀、冲刀、切刀、劈刀,事实上高手都不是用单一的刀法,我们讲死了就不对了。你想赵之谦冲刀里面是带切刀的,但他劈刀用的很少。吴让之是冲刀、切刀里面劈刀用的特别多。同样是浙派,丁敬生刻印、陈曼生刻印是大刀阔斧,给你感觉老辣。到了钱松那里不是了,他是用小刀,而不是给你感觉爽利的切刀切过去,是用春蚕吃桑叶一样的,一点点往里啃。如果你们仔细研究一下,所以我建议我们搞篆刻的朋友,不要老是看外面的印刷品,要看高手的原印。你看他的刀到底是怎么运动的。陈曼生大刀阔斧,钱松不是的,他用小刀的,一点点像绣花一样往前走的。所以给你的感觉很静默、很醇厚,没有火气。历史上手腕好的用冲刀,一刀就过去了,腕力不够的冲刀也好求其次就用推刀,什么叫推刀呢?这根线条,冲刀我们讲靠腕力,一下就冲过去了。推刀是几刀推过去。但是你不要认为推过去这样省力,不一样的,我的老师方介堪先生就是有推刀的,它最大的好处是准、稳、柔和。但是如果你把这根线条放大10倍来看,非常懂得鉴定、鉴赏、篆刻的艺术家,一看线条就知道冲刀和推刀,就缺少了一点点犀利、生辣境界的味道。

刚才我谈了几种用刀的方法,所以我认为我们在座的也有很多篆刻家,总希望你们能够多看一些大艺术家、大篆刻家的原作。比如讲我们除了这几种刀法以外,劈刀、冲刀、切刀、推刀,有的时候相对单一,有的时候是兼而有之。但是这种刀法到了吴昌硕那里产生了改变,吴昌硕受到封泥、砖瓦文字的启迪,他能够注意到一根线条里面的虚实关系。我们过去任何人刻图章是印面磨平的,吴昌硕印面是不磨平的,有的时候平的印章要切的不平,而且吴昌硕在他创造风格的中年时期最好的印章都是刻的很深的。他是用冲刀,他腕力很好。线条刻的很深,我有时候自己写字画画吴昌硕的印打在上面用的,我平时用他的有一方印,是他原来自己用的叫暗太平(音),一方圆的印章,这方印章只有1.8公分那么大。我测量过深度是4毫米,为什么要刻那么深,因为刻深了以后才能在平面的线条上做很多修饰的功夫。让它破、碎、高低不平,然后把印打出来以后是经过复杂的修饰以后,叫既雕既琢而复归于朴,这是大师。所以吴昌硕之后多了刻字之后的技术。所以吴昌硕的印你想在平面的纸上打出来是打不出来的。用刀我们所知道的过去的大家,无非就是那么几个方面。

因为考虑给我的时间就那么多,所以我也不用图例了,我怕因为用了图例以后一讲时间就没了,意思大家都应该是知道的。所以像吴昌硕做印的本事,从34岁开始,我个人认为大概到60岁,60岁以后因为吴昌硕先生名气大了,求他制画的也多了,他的社会应酬也多。我认为也是我们篆刻史上的遗憾。比如讲赵之谦40岁以后还刻印,刻到56岁死。吴昌硕60岁以后还认真刻印,刻到他84岁死,那我们今天篆刻史上留下他们两个晚年的作品,我想一定会有另外的盛景,但是很遗憾我们都没有看到。

我今天就是从个人心得的角度,对篆跟刻两个字做一些表述,不完整,也不一定很正确。归纳起来篆跟刻还是我刚才讲的,篆是基础,刻是升华,篆再好不能代替刻。相反刻的技巧再好,它也不可能一键解决篆上面产生的不足和毛病。这样的关系大家还是要把它理清的。谈到篆问题不大,谈到刻我们在座的很多朋友因为有各种的原因,见到大名家的原作太少,如果你们经常能够见到特别是在中国篆刻史到晚清,我认为有刀法的觉醒以后,我们研究他们大家用刀的技巧,我们一定会从里面获得很大的益处。

我们今天跟诸位谈的还不都是技术层面的问题,篆也好,刻也好,我们今天跟大家谈的不是篆刻漫,是篆·刻漫谈,我是谈篆字和刻字,这仅仅是篆刻中的百分之一。篆刻作为一门深奥的艺术,纯粹谈技巧是不够的,技巧是形而下的东西,艺术必然是有形而上的部分。形而上的部分是什么?是格调、境界、风神、理念。历史上大的篆刻家,他不仅仅是在篆上面、刻上面有独道的东西,更重要的是在篆跟刻的上面,他一定有一个区别于前人而独立于天下的新的理念。所以这一点我认为对我们每一个搞篆刻的人来讲都非常重要,所以我在50岁的时候,我曾经归纳过四个字叫“诗心文胆”,不论写字也好,画画也好,刻图章也好,写文章也好,技巧的后面必然是有这样四个字作为你的精神支撑。什么叫“诗心”(音),从“诗心”开始到屈原、到李杜,诗里面最精彩的部分,文从左传到司马迁的史记,到唐宋八大家之文,我们能够把诗的心,文的胆,拿这种修养充实自己,你写字也好,画画也好,刻印也好,一定会得到最大的支撑和保证,对于你搞好具体的艺术来讲,那是绝对有保真作用。

主持人:朋友们,篆刻艺术是一门小众艺术,但是在方春世界里有万千气象,韩天衡老师今天的讲座,一定给爱好篆刻的朋友们拨开了心头的疑云,更加了解和热爱这门艺术。韩天衡老师不仅是一位杰出的篆刻家,同时也是一位篆刻的演讲家,他的演讲深入浅出、通俗易懂,涉及到建筑、园林、哲学等等,最终是融会贯通。相信大家还意犹未尽,韩天衡老师的讲座诠释了学习篆刻和学习艺术的真谛,既有激情又有哲理,让人醍醐灌顶、豁然开朗。让我们以热烈的掌声感谢韩天衡老师精彩的演讲。

提问:韩天衡老师您好,刚刚我看过了展览,发现很多人他们学习的东西都是很雷同的,很多人刻的印章取法都是差不多的,师从某一位老师,或者篆刻有的时候学生刻的跟老师也非常相象,我看了您的很多文章,也觉得非常有启迪的意义,希望让老师回答一下我们篆刻的取法到底应该取到哪里是比较好的?

韩天衡:这位先生提的问题很有普遍性,我认为作为一名篆刻家来讲,一生应该要分两段,前面的一段是认真借鉴传统,借鉴传统必须要从经典入手,有没有这个传统对于你今后能不能真正成为一名篆刻家至关重要。您刚才看到的这些作品,因为他们都是大学生,不要用赵之谦、吴昌硕来衡量他。所以这个里面出现很多像吴昌硕、赵之谦那样的大家,我们反而感到不正常。他们都还在借鉴传统的路上,面目相对比较单一是正常的,你讲它单一,我感觉它也不是单纯。比如讲有些人学古玺,有一些人学王福庵,有一些学赵之谦,现在学赵之谦的没有了,这个是作为年轻人来讲很正常,这是我们成为真正篆刻家的第一步。不能少,必须有。

但是如果今天的篆刻家过了30年以后还是这样拿出来,我认为不是可惜的现象,因为最后的目的还是希望能够开创属于自己的风格,当然讲讲容易做做难,我今年80岁了,我还做不到。我还像小学生一样做困兽斗。但是要想到去探索属于自己的东西,但是这条路非常难。如果容易的话,人人都是大家了,如果容易的话就不叫艺术了,艺术本来就是上天的路,能登天的是没有几个的。所以你讲的现在面目看看都差不多,我认为这是正常现象,各个都差不多的是不正常现象。还有我们借鉴古人这叫借鉴传统,借鉴经典,真正的目的是创造探究属于自己的东西,这也是我们当代篆刻家崇高的责任,当然太困难了。一万个进去可能只有一两个才能出来,正认为这样艺术才博大精深。所以我们有一些篆刻家一辈子都在刻谁,我们也不要质疑他们。但是作为新时代的艺术家,必须要有这样的雄心壮志,我应该要跨出一步半步超越前人的东西,要成为真正代表这个时代的篆刻家,这是我们期求的。

提问:吴昌硕是上海海派文化的艺术代表,诗书画印都不错,但是印章占他很小的一部分,为什么呢?

韩天衡:印章起步最早,但是他放弃的比较早,所以刚才讲很惋惜。印章这个东西你不要看它小,印章刻好了,你古代文化的修养有了,你要认识很多古代文字,你要会写古代文字,而且还有印章解决章法,章法问题解决了,写字刻图章就知道即白当黑,什么是黑白灰的关系。所以篆刻是成就吴昌硕最重要的一个基点,也确实是他最有成就的一个方面。

提问:一点刚才您讲到赵之谦和吴昌硕,您现在已经80岁高龄还在亲自创作,希望您能亲自创作为我们和我们的后人提供更多可以学习您的经验。第二点现在发现一个问题,无论学习篆刻的人也好,还是看到比较大型的展览也好,总觉得刻写意印获奖的作品比刻工本印获奖作品多一些,我不知道是工本印和写意印这两者在艺术取法上有高低还是说是时代和社会环境释然?

韩天衡:你的第一个问题是对我的鼓励,我其实还需要努力。你谈的第二个问题,就我参加全国性的评比来看,跟你谈的情况相反。如果要讲得奖的话,都是工文的人容易得奖,写意印比较难得奖,为什么呢?工文印包括我们几个评委有一次也探讨过这个问题,评委都不是保守的人,也都讲创新,为什么评出来的作品前五名前十名都是工整的呢?因为工整的东西毛病少?写意的东西,特别是迸发的东西,有个性的东西,在表现个性的同时因为它不成熟,暴露的问题也相对多,所以我们大家都讲创新,那些创新的评委在评出来的好作品,往往前五名都是工整的,这也是一个矛盾。正因为出现这样的矛盾,所以从去年开始我就提出了一个创意,我们要求探索,我们需要提倡探索,所以我们去年在青田的时候就评了几个探索奖,刷掉的有想法的,至少在某一点上有很好想法的印也拿出来得奖来弥补不足。因为我们始终要记住艺术始终强调百花齐放的。只有百花齐放才是春。

提问:韩天衡老师新年好,韩天衡老师刚才谈到责任心,他这两年不但在培养小朋友的篆刻上下了很大功夫,而且还搞了全国的篆刻展览,所以值得我们在当下社会有责任心的,跟我们分享一下怎么做到责任心的事?

韩天衡:这个谈的题目太大了,责任心应该人人有。习主席讲要忠诚、要讲担当,像我们党培养多年的老艺术工作者,只要有精力,付出一点劳动我认为这是一种必须要有的责任。

提问:篆刻上个性的问题,应该发挥到什么程度适可而止?比如说齐白石刻的这么个性的印可不可学?认同度有多高呢?我们对篆刻到底是个性的东西占到多少?共性的大众的东西应该占到多少?

韩天衡:你提的这个问题,你是出了一个数学题,艺术这个东西是不能那么分的,因为审美不同。它是跟你的审美结合在一起的,还有讲创新,任何一个时代最顶尖的东西也是这个时代最好的东西。你的审美在进步,社会的审美也在进步,人每天的要求也在改变。这样一来我们每年有走不完的路,也不存在有了谁以后,这门艺术没有人搞了,没有人超过他了,没有这样的问题。艺术是讲积累、讲发展、讲四世同堂。我们讲邓石如伟大吧?邓石如伟大,邓石如后面出来了吴让之,也伟大吧,吴让之后面出来了赵之谦,也伟大。赵之谦后面出来了吴昌硕,也伟大。这几个伟大的人物,我们都认为他伟大,谁比谁伟大,谁肯定谁否定,都没有这样的问题。所以不能够绝对量化谁高谁低,谁有缺点、谁没有缺点,不是这样的问题。

提问:您刚才在演讲的时候起码两次提到了辩证法,篆刻里面包含辩证法的思想,篆刻里面有没有阴阳的观念?阴阳的观念跟辩证法观念之间有什么可以替代或者有区别的?

韩天衡:阴阳也属于辩证关系,黑白的关系,粗细的关系,方圆的关系,虚实的关系,包括你讲的阴阳关系,你要知道整个世界就是充满矛盾的。它既是对立的,又是统一的。所以我们讲搞艺术,写字也好,画画也好,任何一件作品的成功,从哲学的角度来讲就是一次辩证法的证明。从你的角度来讲,阴阳、冲突要达到和谐。一方图章里面只有阴没有阳出了大毛病,只有阳没有阴也出了大毛病了,天底下都是男人这个世界就没有了,天底下都是女人这个世界也没有了,所以它始终是矛盾对立的。

主持人:韩天衡老师的讲座给大家带来了文化大餐、艺术大餐、篆刻大餐,我们再次以热烈的掌声感谢韩天衡老师。